🌻La empatía como puente del bien: una lectura desde Caín y Abel

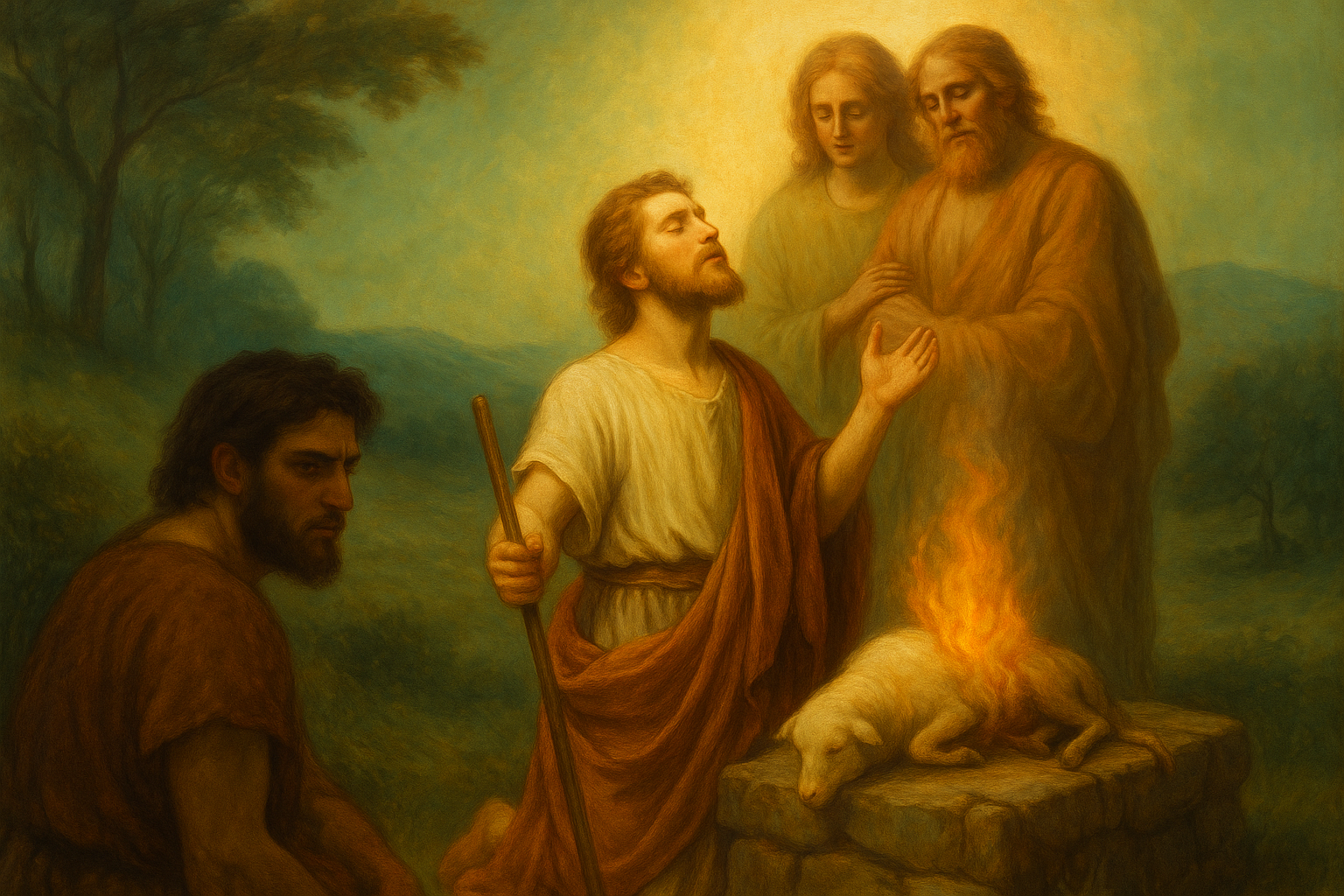

La historia de Caín y Abel no es simplemente un relato de envidia fratricida. Es una alegoría profunda sobre cómo el mal puede nacer del dolor mal acompañado, del vínculo roto, y de una mente que justifica lo injustificable cuando deja de sentir al otro.

Caín no fue “el malo”, como a veces se enseña. Fue un hijo herido, dolido por el aparente favoritismo de Dios hacia su hermano. No supo qué hacer con esa herida. No encontró palabras. No encontró guía. Y al no poder expresar su dolor, lo convirtió en violencia. No fue odio puro. Fue una racionalización sin empatía. Una forma de pensar que ignora al otro para protegerse del propio vacío.

Frente a esto, podríamos contraponer la racionalización empática: aquella que reconoce el dolor sin dejar de ver al otro. Que piensa desde el corazón, no desde el ego herido. Esta diferencia es crucial. Porque determina si el sufrimiento se vuelve comprensión... o daño.

Desde la psicología, James Gilligan explica que la violencia surge cuando alguien intenta restaurar su valor tras sentirse humillado. Desde la filosofía, Hannah Arendt habla del mal como fruto de la desconexión: cuando el otro ya no es rostro, ni historia, ni hermano. Y desde lo espiritual, la Biblia misma sugiere que Caín pudo elegir otro camino. “El pecado está a la puerta… pero tú puedes dominarlo.” El problema no fue solo su dolor, sino quién lo acompañó en ese dolor. ¿Y si nadie lo hizo?

Aquí aparece una pregunta aún más profunda:

¿Dónde estaban Adán y Eva cuando el corazón de Caín empezó a torcerse, al ver que Dios exaltaba a Abel pero no a él?

¿Y dónde estaba Dios, que todo lo ve, cuando esa semilla de resentimiento empezó a germinar?

No se trata de culpar, sino de mirar de frente: incluso el bien, cuando es mal distribuido, puede sembrar ruptura. La grandeza no está solo en premiar lo mejor, sino en acompañar al que no fue visto, al que no entendió por qué no fue amado igual. Este principio no solo es espiritual: es político, familiar, humano. Lo vemos en los hogares, en las calles, en las naciones.

Este mensaje no es solo para quien daña.

Ni para quien brilla.

También es para los testigos éticos: esa gran mayoría que no protagoniza la tragedia, pero que puede actuar. Son los que observan, callan o miran a otro lado. Son los que pueden nombrar lo que ocurre antes de que sea irreversible. En una familia, en una comunidad, en una sociedad... el mal no nace solo del que golpea, sino del que ve y no tiende la mano.

Hacer el bien no es ser perfecto. Es actuar sin ignorar el efecto de nuestras acciones en los demás.

Hacer el mal no es siempre intencional. A veces es simplemente dejarse llevar por el dolor y pensar desde la desconexión.

La empatía es el verdadero centro moral. No se trata de sentir pena. Se trata de recordar que el otro también siente. De ver su rostro antes de juzgar su acto. De preguntarnos, incluso en el conflicto: ¿Qué dolor hay detrás de este gesto?

Solo así, con pensamiento empático, podremos transformar la herida en comprensión.

Y evitar que el mal, como hace siglos, vuelva a surgir no por naturaleza, sino por soledad no abrazada.